Connected Cities

Auf der Republica in diesem Jahr stellten die Interface-Designer Stephanie Neumann und Jonas Breme ihr Projekt Connected Cities vor, das während ihres Studiums entstand. Es befasst sich mit dem Zusammenleben im urbanen Raum und geht den Vorurteilen auf den Grund, ob das Klischee des anonymen »Nebeneinanderwohnens« wirklich stimmt und was man daran ändern könnte.

In einem Projekt im Rahmen eures Interface-Design Studiums habt ihr euch dem Thema Interaktion in urbanen Nachbarschaften gewidmet. Was war der Auslöser für diese Forschungsaufgabe? Hat sich das Vorurteil des anonymen Nebeneinanderwohnens in Städten bestätigt?

Das Leben in der Großstadt ist unweigerlich mit Anonymität verbunden, was man nicht unbedingt als negativ empfinden muss. Als jedoch direkt in der Nachbarwohnung zwei Nachbarn innerhalb kurzer Zeit verstorben sind und ich davon erst Wochen später erfahren habe, stellte ich mir die Frage: Wo verläuft eigentlich die Grenze zwischen der als Freiheit empfundenen Anonymität der Großstadt und der sozialen Isolation und Vereinsamung von Menschen, die direkt nebeneinander wohnen? Das war der Auslöser für die Beschäftigung mit dem Thema Nachbarschaft.

Natürlich kann man sich fragen, warum wir uns als Interaction Designer mit diesem Thema auseinandersetzen. Nachbarschaft beschäftigt Architekten, Soziologen, Städteplaner. Genau wie Architektur die Art beeinflusst, wie wir leben, kann Design aktiv beeinflussen, wie wir uns verhalten. Als Designer können wir an der Schnittstelle der Disziplinen arbeiten und haben die Chance, Erkenntnisse zu kombinieren und daraus neue Herangehensweisen zu entwickeln, die idealerweise Verhaltensänderungen hervorrufen. Dabei ist es wichtig, dass wir uns als Designer auch unserer sozialen Verantwortung bewusst sind.

Bei dem Forschungsprojekt haben sich Vorurteile nur zum Teil bestätigt. So haben wir beispielsweise herausgefunden, dass auch in einem Hochhaus durchaus funktionierende nachbarschaftliche Netzwerke existieren. Im Laufe unserer Interviews haben wir erfahren, dass sich manche Bewohner umeinander kümmern und sich sogar intensive Freundschaften gebildet haben. Auch grüßen sich die Bewohner des untersuchten Hauses, was nicht unbedingt selbstverständlich ist. Gerade langjährige Bewohner verfügen oftmals über ein großes soziales Netzwerk im Haus. So hat uns eine ältere Bewohnerin zu dem »Ureinwohnertreffen« eingeladen. Dort treffen sich die »Alteingesessenen« bei Glühwein jährlich auf einer anderen Etage.

Daneben gibt es jedoch auch Bewohner, die sich bewusst für die Anonymität entscheiden. Die dritte Gruppe bilden häufig Bewohner, die neu zugezogen sind oder den Moment der ersten Kontaktaufnahme verpasst haben. Sie verfügen über wenige oder gar keine nachbarschaftlichen Kontakte und führen daher eine Art unfreiwilliges Nebeneinanderherwohnen.

Nach welchen Kriterien habt ihr das Haus für euer Projekt ausgesucht?

In Metropolen werden in Zukunft immer mehr Menschen auf engem Raum miteinander wohnen. Das Hochhaus kann so als Stellvertreter für urbanes Zusammenleben in der Großstadt gesehen werden. An der Schnittstelle zwischen drei Stadtbezirken, Alt- und Neubau und Zugezogenen und Alteingesessenen wohnen von Späti-Verkäufer bis Professorin eine bunte Mischung an Leuten im Herzen Berlins. Mit etwa 280 Bewohnern leben hier so viele Menschen wie in einem kleinen Dorf – nur eben auf 18 Etagen und viel anonymer.

Bitte stellt ein paar der Projekte im Rahmen von Connected City näher vor.

Wir haben uns mit Connected City dem Thema Nachbarschaft auf verschiedene Arten genähert: Durch Explorationen und Interventionen im Haus und Aktionen in der näheren Umgebung. Parallel dazu haben wir in Interviews und partizipativen Workshops Gewohnheiten und Bedürfnisse der Bewohner untersucht.

Haus Guerilla

Um herauszufinden, welchen Bezug die Leute zu ihrer unmittelbaren Umgebung haben, starten wir auf den Etagen – gewissermaßen im halbprivaten Wohnraum. Durst! ist eine von drei Installationen und untersucht die Bereitschaft der Bewohner, sich freiwillig um eine herrenlose Pflanze zu kümmern. Durst! setzt sich zusammen aus einer Pflanze auf einem Podest, einer leeren Gießkanne und einem Blatt, das scheinbar abgefallen ist. Was dann geschah ist hier zu sehen: http://www.connectedcity.eu/houseguerilla.

Say hello to Mimosa!

Der Weg in die Wohnung führt in einem Hochhaus unweigerlich über den Fahrstuhl. Wie wir in den Interviews erfahren haben, ist das einer der wenigen Begegnungspunkte im Haus. Jeder von uns kennt die eigenartige Situation, die entstehen kann, wenn man mit anderen Leuten im Fahrstuhl ist: Das Verhalten reicht von betretenem Schweigen, über das Herumspielen mit dem Mobiltelefon bis zum angestrengten aneinander Vorbeistarren. Wir haben uns gefragt, was passiert, wenn wir etwas an diesen Ort bringen, was dort nicht hingehört.

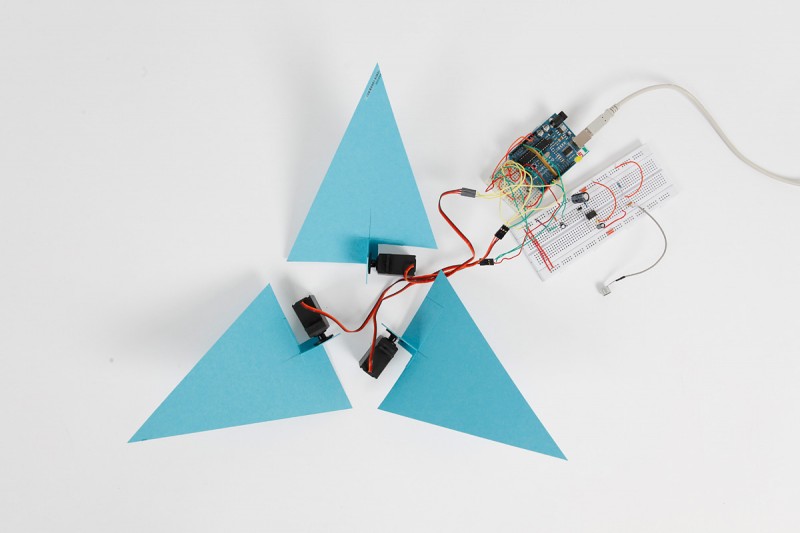

Mimosa ist eine Intervention im Fahrstuhl und reagiert auf Menschen im Raum. Sie soll die Barriere für eine Interaktionsaufnahme verringern.

Neben der Funktion als Eisbrecher visualisiert Mimosa die stattfindende Kommunikation im Fahrstuhl. Wurde Durst! noch mit Wasser gegossen, so sind es bei Mimosa nun Worte. Die Reaktionen sind dabei sehr verschieden: »Fummel da jetzt nicht rum!«: http://vimeo.com/20920206

Crossnotes – Ein Wohnzimmer im Park, Notizen einer Kreuzung und eine Truhe voller Geschichten

Da Nachbarschaft nicht an der Tür endet, gehen wir raus in den Kiez. Die Umgebung des Hauses ist ein Zwischenraum, fast eine Art Nicht-Ort, aber dennoch mehr als Straßenlärm und Großstadthektik. Sind es nicht oftmals die persönlichen Geschichten, die uns mit einem Ort verbinden? Um diese Ortsverbundenheit greifbar zu machen und sie zu stärken, sammeln wir persönliche Erlebnisse und Geschichten und bringen sie zurück an den Ort ihres Geschehens. Mit Crossnotes schaffen wir dafür drei Möglichkeiten:

Die Marker sind an der Kreuzung zum Einsammeln von kurzen Erinnerungen im öffentlichen Raum. Auf der Straße wo Leute oft nur eine Ampelphase Zeit haben, können Passanten die selbstklebenden Marker aus Pappe platzieren. Eine Notiz, die kurz darauf auf einem der Marker zu lesen ist: »Hier hab ich schon mal… gewartet, gegessen, telefoniert, gelabert, mich geärgert, Schluss gemacht, Kaffee getrunken.«

Eine Truhe wird mit der Aufbewahrung von besonderen Dingen verbunden. Und so ist die mobile Geschichtentruhe im privaten Raum zum Einsammeln persönlicher Geschichten. Mit dem Öffnen der Truhe startet die Tonaufnahme: »Und da sag ick: ‚Mensch, ick möchte auch ma nen Neubau haben. So Wasser aufdrehen, warm Wasser kommt rausʼ. Na und dann hat meen Mann sich bemüht und da kam er dann eenes Tages an und sacht: ‚Wir können uns heute ne Wohnung angucken.ʼ Und das war gleich die erste Wohnung hier in der Straße.«

Das Wohnzimmer ist ein temporärer, halb-privater Raum in der Öffentlichkeit für kurze Anekdoten und Meinungsäußerungen zur Nachbarschaft. Um die Videoaufnahme zu starten, schaltet man eine alte Wandlampe an: »Ich bin heut morgen etwas neben der Spur. Und wollte mich mal darüber beschweren, dass all die schönen Clubs hier in der Nachbarschaft zumachen müssen und ich muss dann extra nach Kreuzberg fahren und bin dann jetzt heute total übermüdet.«

Die Sammlung all dieser persönlichen Nachbarschaftsgeschichten ist jedoch nur der erste Schritt. Nun stellt sich die Frage – wie kommen diese wieder zurück an den Ort?

Eine Box, die an ein Radio erinnert, hängt an der Haltestelle. Zwei junge Männer stehen davor und lauschen. Später ist es ein älterer Mann mit Pfeife und Hackenporsche. Eine junge Frau bleibt stehen und drückt den Knopf für die nächste Geschichte. Sie lässt ihre Straßenbahn fahren, hört weiter zu. »Wenn ick jetz wüsste, die wohnen da und da. Ick wüsste nich wie ick mich denn verhalte. ‚Tach, ick bin euer Vater. Hier bin ick.ʼ Na dit würd ick wahrscheinlich ooch nich machen. Die waren ja noch kleen. Det einzige wat se jesacht ham an der Tür: ‚Bleib hier!ʼ Also dit werdʼ ick meen Leben nich verjessen. Aber wie man eben war im Suff – wat jeht mir dit an.«

Welche davon funktionieren eurer Meinung nach besonders gut, welche nicht. Was plant ihr noch?

Bei jedem Projekt haben wir eine konkrete Fragestellung. Die Interventionen und Aktionen helfen uns dabei, diesen nachzugehen, sie zu konkretisieren und Antworten zu finden. In diesem prozesshaften Vorgehen unter Realbedingungen möchten wir Nachbarschaft verstehen und Erkenntnisse gewinnen, auf die aufgebaut werden kann. Wir arbeiten mit den Menschen vor Ort, nehmen die Leute ernst und beziehen sie mit ein. Jeder Bewohner wird so angeregt, seinen eigenen Nachbarschaftsbegriff zu hinterfragen.

Wir haben auch gemerkt, dass die handgemachte Gestaltung aller Prototypen persönlich wirkt und damit von den Leuten positiv aufgenommen wird. Natürlich haben wir mit Design-Prototypen oftmals das Problem, dass wir diese nur für einen kurzen Zeitraum testen können. Daher sind wir nun auf der Suche nach Partnern, um längerfristige Projekte umsetzen zu können.

Was glaubt ihr können oder müssen urbane »Wohngemeinschaften« in Zukunft ändern?

Da wir immer mobiler werden, ändern sich auch unsere Bedürfnisse und Nachbarschaft bekommt eine neue Rolle. Die Vorstellungen von Nachbarschaften sind sehr individuell und entwickeln sich eher immer weiter auseinander. So gibt es beispielsweise Menschen die wenig mobil sind und kaum über Sozialkontakte verfügen. Sie sind auf Unterstützung angewiesen, die aus der Nachbarschaft kommen kann. Daneben gibt es Menschen, die sich aus ähnlichen Lebensvorstellungen heraus bewusst in Nachbarschaften zusammenfinden. Durch die sich ändernden Anforderungen müssen auch Nachbarschaften flexibler werden und sich unseren Verhältnissen anpassen.

In der Nachbarschaft bewegen wir uns zwischen den Extremen von zu viel Nähe mit sozialer Kontrolle und der Isolation mit dem Zurückziehen in das Private. Für die Zukunft denken wir, dass eine Form von Skalierbarkeit in der urbanen Wohngemeinschaft wichtig ist. Das bedeutet, dass kein Zwang zur nachbarschaftlichen Interaktion bestehen soll, sie jedoch möglich gemacht wird für Bewohner, die diese möchten. Nehmen wir so etwas »Banales« wie die einfache Kontaktaufnahme zu den anderen Bewohnern. Wäre es nicht schön, wenn wir selbst in einem Hochhaus einfach wieder bei einem Nachbarn klingeln könnten, ohne dass es unnatürlich wirkt?

Gibt es Überlegungen, eure Ideen Hausverwaltungen, Bezirksverwaltungen etc. vorzustellen und vielleicht auch real umzusetzen?

Ja, es gibt Überlegungen. Denkbar sind neben Hausverwaltungen auch Kooperationen mit öffentlichen Verkehrsbetrieben oder Quartiersmanagements.

Kennt ihr selbst eure Nachbarn?

Mittlerweile, nach all den Projekten, schon.

Über Connected City

Projekt-Website: www.connectedcity.eu

Mimosen im Fahrstuhl, ein Wohnzimmer im Park, Notizen einer Kreuzung, eine Truhe voller Geschichten – und wie weit reicht Nachbarschaft eigentlich? Connected City ist ein Forschungsprojekt zu urbanen Nachbarschaften von Stephanie Neumann und verschiedenen Teamkollegen. Viele der Projekte sind gemeinsam mit Jonas Breme entstanden.

Stephanie Neumann, Interaction Designerin und Fotografin, www.werkstadt.net. Aufgewachsen in Berlin als Großstadtindianer. Ausbildung zur Fotografin; Studium der Digitalen Medien, Diplom. Arbeit als Konzepterin für Agenturen in Berlin, Frankfurt/Main und New York. Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin an der FH Brandenburg. Masterstudium an der FH Potsdam.

Jonas Breme, Interaction Designer aus Berlin, www.jonasbreme.de. Nachts träumt er von Tangible User Interfaces, Participatory Design und Design Thinking. Arbeitet mit an dem Projekt www.connectedcity.eu. Schreibt derzeit an der FH Potsdam an seiner Bachelorarbeit.

Das Interview führte Nadine Roßa