Typographie für Bücher — Typographie zum Lesen

Was macht ein Buchgestalter? Er gestaltet Bücher, was für eine Frage. Aber wie geht das, was gehört alles dazu, welche Tätigkeiten übt man aus, welche Fähigkeiten braucht man?

Es ist nicht einfach »ein Buch hübsch machen«. Es ist eine komplexe Tätigkeit mit kaufmännischen, technischen und gestalterischen Anteilen.

Kaufmännisch: man muss kalkulieren, wie man mit der Ausstattung, also mit Papier, Bindung, Veredelung, Lesebändchen oder … den gewünschten Verkaufspreis einhalten kann, man muss die Kosten niedrig halten, man muss dabei das Image des Verlages im Auge haben, damit das Buch zu diesem wie auch zum Preis des Titels passt.

Technisches Wissen: das ist inzwischen sehr umfassend nötig, im Falle der medienneutralen Datenhaltung mit XML umfasst das den gesamten Verlag, ebenso wegen der vielen eBook-Formate, es geht genauso in die Verarbeitungs- und Veredelungstechniken, eine Frage ist zum Beispiel: ob Drucklack oder nicht auf dem geliebten matt gestrichenen Bilderdruckpapier. Da kommt dann schon wieder der kaufmännische Aspekt rein wegen erhöhter Kosten.

Gestalterisch: Dieser Teil ist wiederum nicht von den beiden anderen zu trennen. Bei der Formatwahl muss man wissen, welche Formate gut auf eine Druckmaschine passen und welches Papier in welchen Formaten lieferbar ist. Bei der Bindeart geht es auch auf verschiedene Arten, nicht nur um Fadenheftung oder Klebebindung — wenn diese, dann welche? Neben diesen materiellen und haptischen Aspekten steht die Typographie. Welcher von diesen Aspekten wichtiger ist? Eine falsche Papierwahl kann das Lesen ebenso erschweren wie eine unpassende Typographie, Papier und Schrift müssen aufeinander abgestimmt sein.

Die Typographie?

Es gibt nicht »die Typographie«, es gibt viele Arten von Typographie. Jede Art von Publikationen hat ihre Ansprüche und Bedingungen. Schon die Unterschiede zwischen Zeitung, Magazin und Buch sind gravierend. Soll eine Tages- oder Wochenzeitung möglichst neutral sein, um Artikel aller Art und aller Themen übersichtlich und lesbar zu präsentieren — ich werde nostalgisch, Zeitungen werden immer mehr Magazin. Magazine leben von Werbung, gegen die sich die Artikel behaupten müssen, sie haben viele bunte Bilder, sie müssen ständig mithilfe des Layouts um Aufmerksamkeit kämpfen gegen die Werbung. In der hat die Typographie wieder eine andere Aufgabe: Aufsehen erregen, neu und anders sein, während gleichzeitig die beworbene Marke sofort zu erkennen sein muss.

Und die Buchtypographie? »Die« gibt es auch nicht. Viele Kollegen alter Schule wollen der Typographie eine rein dienende Rolle verordnen, es geht ihnen nach eigenem Verständnis (und das soll auch für alle anderen gelten) nur um Lesbarkeit, nicht um Interpretation, das wäre eine Anmaßung als Künstler. Kurt Weidemann hat das so formuliert: »Typographie ist die Kunst von sich abzusehen …« — Hans Peter Willberg machte auf das fehlende Komma aufmerksam: »Typographie ist die Kunst von sich …« Aber Nicht-Interpretieren geht nicht, ebenso wenig wie Nicht-Kommunizieren im Gespräch, denn jede Schrift hat einen Charakter, der auf das Gelesene zurückwirkt. Für gute Buchgestaltung muss diese Wirkung mitbedacht werden. Also muss man als erstes fragen: Wer liest was warum? Es ist zusätzlich nach dem Image des Verlags zu fragen, nach dem Preis des Buchs, nach der Zielgruppe, es müssen, anders gesagt, Funktion und Charakter des Buches bestimmt werden.

Kann Typographie nur dienen, ohne zu interpretieren?

Die Funktion eines Buches können wir auch Lesart nennen, die haben Hans Peter Willberg und Friedrich Forssmann sehr überzeugend bestimmt.

Ist es ein richtiges, klassisches Lesebuch, eine Erzählung, ein Roman mit ein-, zweihundert oder gar über tausend Seiten, mit wenigen und dann schwachen Differenzierungen, wenigen Überschriften, ohne Fußnoten oder Anmerkungen?

Oder ist es ein erzählendes Sachbuch wie eine Biographie? Das liest man in der Regel genauso, aber wir finden mehr Überschriften, Anmerkungen, Fuß- oder Endnoten, eine Literaturliste und meistens auch Abbildungen.

Diese Differenzierungen nehmen noch zu, wenn es in die wissenschaftliche Richtung geht, wo dann im Text noch zwischen Personen, Orten, Werken oder Fachbegriffen unterschieden werden soll. Dazu kommt in der Regel ein Register, in dem wieder zu unterscheiden ist zwischen beispielsweise Haupt- und Nebenvorkommen oder wo mit Verweisen gearbeitet wird.

In eine andere Richtung gehen Ratgeber: so einer wird selten komplett gelesen, man sucht sich die interessanten Stellen entweder beim Durchblättern oder im Inhaltsverzeichnis, der Inhalt ist stark differenziert und soll das auch gleich zeigen mit vielen Überschriften, mit Farbe, mit Kästen und was noch allem. Wenn man dann sein Stichwort, sein Thema gefunden hat, liest man wieder auf die lineare Art wie eine Erzählung.

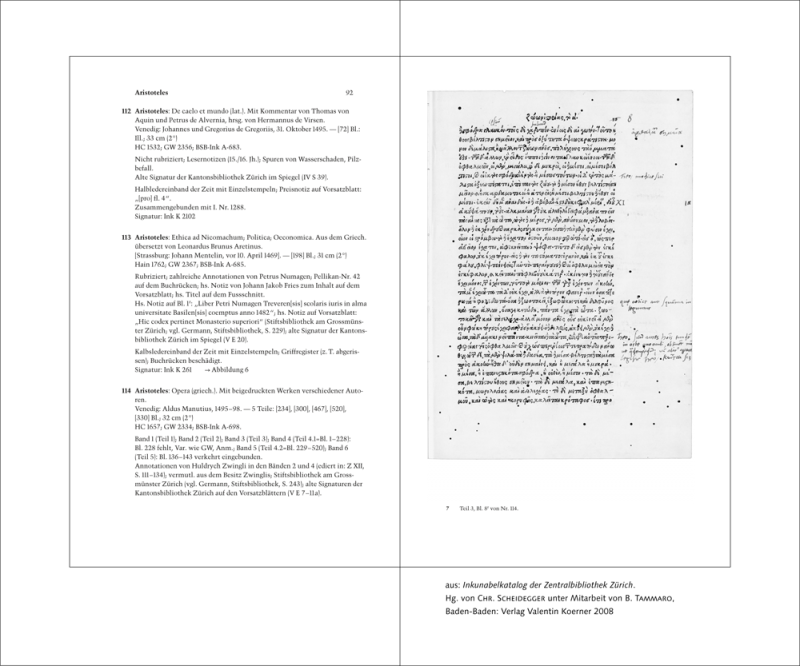

In gewisser Weise ist das Extrem dazu ein Lexikon und schon eine weitere Form, konsultierendes Lesen genannt: man sucht ein Stichwort und liest dann diesen Eintrag, weil man genau zu diesem Thema etwas erfahren will. Und wir haben einen ganz anderen Aspekt des Charakters des Buches: die Motivation des Lesers. Hier im Lexikon ist sie besonders hoch. Man schlägt es ja auf, weil man zu einem bestimmten Thema mehr wissen will. Da kann man kleinere Schriften wählen und den Durchschuss gering halten — man muss es in der Regel auch um die gewünschte Informationsmenge unterzubringen. Hat ein klassischer Belletristik-Titel zwei- bis dreitausend Zeichen auf einer Seite, kommen bei einem Lexikon schnell über sechstausend Zeichen zusammen.

Die Ratgeber, in denen selektierend gelesen wird, haben andere Ansprüche: attraktiv, leicht lesbar und übersichtlich trotz komplexer Struktur soll er sein. Selbstverständlich gibt es hier eine Unzahl von Unterarten, die in der Gestaltung nicht mehr viel miteinander zu tun haben, man denke an einen medizinischen Ratgeber und ein stimmungsvolles Kochbuch. Die Motivation ist entsprechend unterschiedlich, jenen liest man eher gezwungen, diesen aus Vorfreude auf ein schönes Erlebnis.

Bei linearem Lesen hat man wieder andere Bedingungen und Voraussetzungen: Wissenschaftler müssen große Mengen lesen und sind es gewohnt. Da kann man mehr Wörter in eine Zeile packen, die Schrift ein wenig kleiner halten: Übung macht auch hier den Meister. Für Gelegenheitsleser wird man alles ein wenig luftiger, und größer machen. Aber dann sind da die Bahn-Pendler, die die dicksten Schinken unter widrigsten Bedingungen lesen: es wackelt, die Beleuchtung ist schlecht, eine Unzahl von Ablenkungen — und diese Schinken sind winzig und mit minimalen Stegen gesetzt, trotzdem wird gelesen, in hohem Tempo gelesen. Wir Typographen haben vielleicht noch einiges zu lernen …

Keine Frage, die Lesarten können auch innerhalb eines einzigen Buches wechseln, sie sind auch nicht genau voneinander zu unterscheiden, sie gehen ineinander über. Und stoisch an Theorien halten, ist sowieso selten gut, Autoritäten müssen immer hinterfragt werden, seien sie Tradition oder Institutionen.

Tradition und Innovation

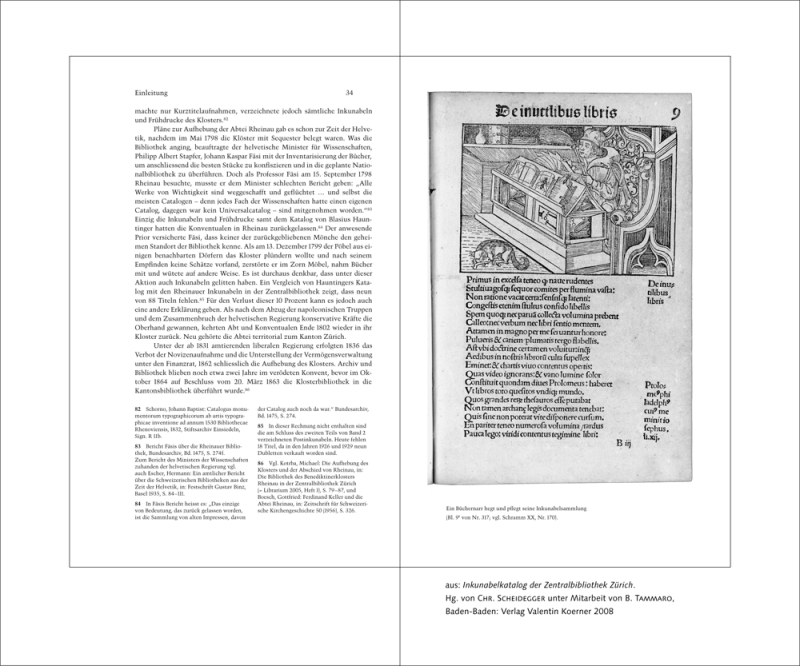

Wir haben über fünfhundert Jahre Tradition gedruckte Buchgestaltung – 562 genau genommen, das prägt Leser wie Gestalter. Wobei es Buchgestalter eigentlich erst seit gut einhundert Jahren gibt. Gutenberg musste alles selber machen, sogar das Buchdrucken erst noch erfinden, aber auch Stempelschneiden, Schriften gießen, setzen, drucken, verkaufen. Das änderte sich schon bald, es gab spezialisierte Stempelschneider, also Schriftmacher oder -gestalter, aber die Gestaltung kam vom Setzer und Drucker. In größeren Betrieben wurden diese beiden Arbeiten getrennt, aber selbst Bodoni hat vor gut zweihundert Jahren alles in einer Hand gehalten, sogar das Papiermachen beeinflusste er.

An dieser Tradition kommen wir nicht vorbei.

Über fünfhundert Jahre liegen zwischen den beiden Seiten, aber am grundlegenden Aufbau hat sich nichts Grundlegendes geändert

Und Innovation ist nötig, aber nicht als Mode.

»Das haben wir schon immer so gemacht!« ist selten der Weisheit letzter Schluss — und wenn es dann doch das Richtige ist, dann ist es das erst nach Überprüfung, also doch nicht einfach aus fauler Gewohnheit und Trägheit.

»Mal was ganz anderes machen!« ist ja in aller Regel eine Garantie für Misslingen, weil das Gewohnte sich ja nicht ohne Grund durchgesetzt hat. Dieser Ansatz geht vom Gestalter aus, nicht vom Buch, sieht unter Umständen vielleicht sogar nicht ganz schlecht aus, ist aber aufgesetzt.

»Das finde ich halt gut jetzt« ist wie in der Freundin »Das gefällt uns jetzt« — und wird in spätestens zwei Jahren zum Gespött, es ist halt nur Modemitläufertum wie die Entwicklung der Spiegelstriche zeigt: in den frühen 90er-Jahren war es das logische Nicht (¬), in den späten 90ern der Unterstrich (_). Ja, wir müssen nicht beim Halbgeviertstrich bleiben, aber wir müssen immer fragen: welche Form, welche Größe, Farbe ist hier am besten?

Lesen und Lesen …

Ein Hersteller, ein Buchgestalter muss lesen. Er muss technisch lesen: welche Auszeichnungen sind nötig und wie ist ihre Bedeutung, sind sie schwache (die man erst sieht, wenn man sie beim Lesen erreicht) oder starke (die schon beim ersten Blick auf die Doppelseite ins Auge springen), wie viele Überschriften-Kategorien, wie können die zueinander stehen, welche Verzeichnisse kommen vor, gibt es Bilder und wie verhalten die sich zum Text — stehen sie an einer genau bestimmten Textstelle oder gibt es einen Bildteil? Nicht vergessen: Auszählen und mit dem angepeilten Umfang vergleichen. Könnte das aufgehen?

Lesen und Buchgestaltung im 15. oder im 21 Jahrhundert unterscheiden sich nicht grundlegend

Er muss inhaltlich lesen: er muss nicht nur bei Belletristik die Stimmung, den Charakter des Buches kennenlernen. Genauso muss er auch vom Lektor erfahren, was das Buch sagen soll, welche Stimmung transportiert werden soll. Auch ein Lexikon soll seinen individuellen Charakter erhalten, auch trockene Wissenschaft, wie ein Bibliothekskatalog, muss nicht weh tun. Nicht zu vergessen ist selbstverständlich, dass geprüft wird, ob die Schrift von ihrem Ausbau in Frage kommt. Aber vielleicht kann man die fehlende Kursive bei dieser Grotesk durch eine Schrägstellung simulieren? Ja, das kann gut gehen — siehe Detailtypo von Forssmann und de Jong, Seite 36f.

… und Setzen

Und jetzt geht es wirklich ans Buchmachen: Hat der Verlag kein Standardformat, legt man ein Format fest, wählt eine Ausstattung, sucht eine Brotschrift aus und eventuell Auszeichnungsschriften. Satzspiegel, Schriftgröße für den Text und die Überschrift, Position für Bilder und Fußnoten — oder werden es doch besser Endnoten? Probesatz — selbstverständlich nicht nur in der Originalsprache, sondern mit dem richtigen Text, um zu prüfen, ob die Schriftwahl funktioniert. (Ein Kollege erzählte mal von einem Buch, das er weglegen musste, weil der Stamm des /h/ zu fein war. Das ist ein technisches Problem und hier nicht gemeint.) Ist der Grauwert wie gewünscht oder müssen Größe oder Durchschuss angepasst werden? Ist die Schrift für diesen Exzentriker nicht doch zu vernünftig oder umgekehrt zu aufdringlich für so ein Thema?

Laufweite prüfen und eventuell anpassen, Kerning überprüfen und notfalls mit einem Schriftgestaltungsprogramm bearbeiten — da kommen wir dann wieder zu eher technischen Aspekten, die nur anfallen, wenn man selber den Umbruch macht. Die Setzerei hat das eigentlich schon gemacht zu haben.

Dann geht es Schritt für Schritt nach außen, es kommen die Verzeichnisse, die Titelei, Einband und Umschlag. So der klassische Weg von innen nach außen. Heute wird der Umschlag oder der Einband schon Monate vorher gemacht, er muss das Buch verkaufen und dementsprechend werblichen Erfordernissen genügen, aber genauso das Verlagsimage transportieren. Oder auch eben nicht, wenn Suhrkamp jetzt auch in Thriller macht, nicht mehr nur in moderne Belletristik und Philosophie.

Also zurück: der Umschlag steht fest. Dann kann man — und sollte es auch — seine Typographie im Inhalt aufnehmen, mit seinen eigenen Vorstellungen verbinden, um ein stimmiges Buch zu erhalten.

Wenn es partout nicht geht, bleibt noch der Überzug. Der ist im Gegensatz zum Umschlag fest mit dem Buchblock verbunden, die beiden sind untrennbar und müssen sich vertragen. Die gängige Praxis der Wiederholung der Umschlagrückenzeile ist eine Unsitte. Der Buchrücken ist sowieso der Teil des Buches, über den am wenigsten geredet wird, obwohl er am häufigsten zu sehen ist. Steckt da Energie rein, da redet selten jemand rein.

Macht man das nun nach Regeln oder nach Erfahrung oder frei?

Ja, es gibt Regeln, die muss man kennen. Man muss aber auch wissen, dass man nicht alle dieser Regeln unbedingt beachten muss. Wenn man sie beachtet, geht nichts schief, aber ob es auch richtig gut wird, ist eine andere Frage. Man muss sie kennen, um sie gezielt zu überschreiten.

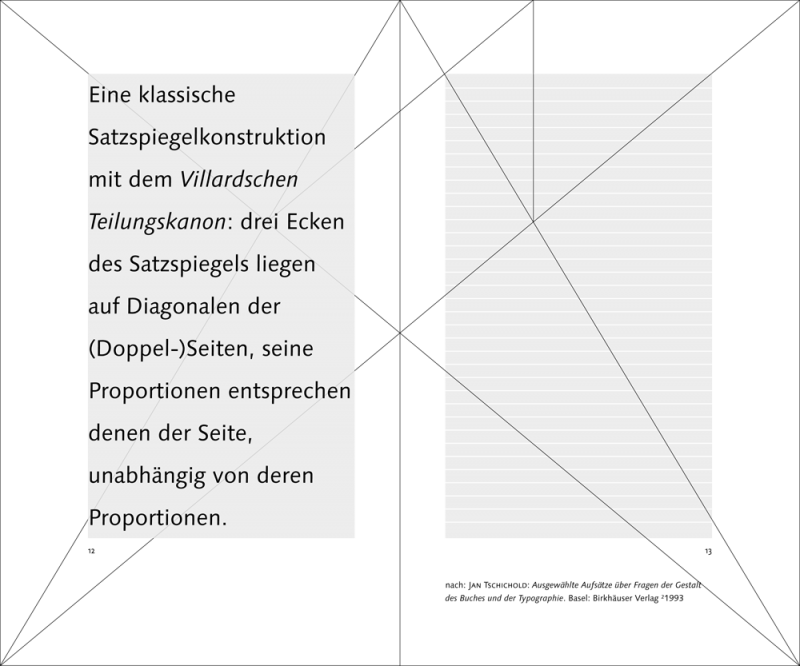

Viel wichtiger ist, dass man weiß, was welche Folgen und Wirkungen hat. So ist der Satzspiegel nicht mehr in Stahl gegossen wie zu Bleisatzzeiten, wir können die Kolumnen verschieden hoch machen, wir können im Gedichtsatz auch mal eine Silbe über den Rand gehen.

Man muss auch wissen, woher welche Regel stammt. Viele in den Verlagen und bei anderen Auftraggebern haben schon davon gehört und bestehen darauf, dass man nicht mehr drei Trennungen am Stück machen darf. Aber warum? Woher kommt diese angebliche Regel? Weil die Setzer lange Zeit nach Zeilenzahl bezahlt wurden, wollten sie so viele Zeilen wie möglich setzen — und das erreicht man mit lockerem Satz und wenigen Trennungen. Dabei stören löchrige Zeilen den Lesefluss mehr als eine vierte oder auch fünfte Trennung am Stück. Über Satzzeichen wird in diesem Zusammenhang eigentlich nie geredet, obwohl die genauso stören können.

Eine weitere Regel dieser Art sagt, dass das letzte Wort des Absatzes nicht getrennt werden darf. Im Deutschen ist diese Regel einfach Unfug, dafür gibt es einfach zu viele lange Wörter wie Dreiseitenschneider.

Es gibt auch Faustregeln, die den Alltag erleichtern:

– Acht bis zwölf Wörter pro Zeile lassen sich gut und angenehm lesen.

– Längere Zeilen benötigen mehr Durchschuss als kürzere — was auch heißt, dass man nicht mit dem gleichen Durchschuss die ein- wie die dreispaltigen Teile des Layouts setzen sollte.

– Schusterjungen sind in Ordnung. Es gibt viele, die meinen, sie ziehen den Leser auf die nächste Seite.

Und dann gibt es doch noch einige Dinge, die beachtet werden müssen:

– Hurenkinder sind verboten, sie stören schon in der Zeitung ungemein.

– Gleiches muss man gleich behandeln.

– Lieber kein Kerning und Randausgleich als zu viel: »Viel hilft viel« ist hier genauso falsch wie beim Waschmittel

– Überschriften-Hierarchien müssen klar sein.

Grundlegende Literatur:

Hans Peter Willberg / Friedrich Forssman: Lesetypographie

Friedrich Forssman / Ralf de Jong: Detailtypografie

Jan Tschichold: Ausgewählte Aufsätze über Fragen der Gestalt des Buches und der Typographie

Dieser Artikel ist das leicht überarbeitete Manuskript eines Vortrags, der am 14. September auf der Mediale 2012 in Hamburg gehalten wurde.

Artikel von Johannes Steil

http://www.brotschrift.de